1988年蘇珊.桑塔格在家中﹐Annie Leibovitz攝。

Susan Sontag at the House on Hedges Lane, 1988. Photograph © Annie Leibovitz. From Annie Leibovitz: A Photographer's Life, 1990–2005

“Susan and Sarah, Harbor Island, Bahamas, December 2002.” by Annie Leibovitz

桑塔格病重期間离开西雅图回紐約...... Annie Leibovitz攝。

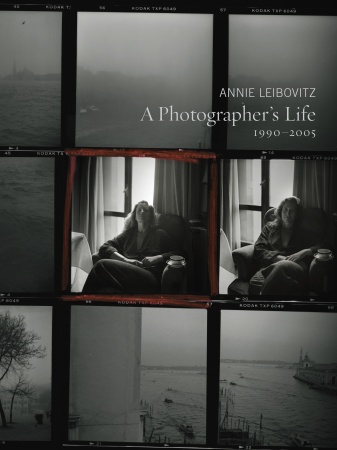

Annie Leibovitz: A Photographer's Life, 1990–2005, an exhibition of more than 200 photographs, debuts at the Brooklyn Museum, where it will be on view from October 20, 2006 through January 21, 2007, prior to an international tour. The exhibition, sponsored by American Express, is being organized by the Brooklyn Museum. Among the other venues it will travel to are the San Diego Museum of Art, the High Museum of Art, the Corcoran Gallery, the de Young Museum, Maison Européenne de la Photographie in Paris, and London's National Portrait Gallery, with additional venues to be announced.

The material in the exhibition, and in the accompanying book of the same title, which will be published by Random House, encompasses work Leibovitz made on assignment as a professional photographer as well as personal photographs of her family and close friends. "I don't have two lives," Leibovitz says. "This is one life, and the personal pictures and the assignment work are all part of it." The material documents the birth of her three daughters and many events involving her large and robust family, including the death of her father.

Portraits of public figures include the pregnant Demi Moore, Nelson Mandela in Soweto, George W. Bush with members of his Cabinet at the White House, William S. Burroughs in Kansas, and Agnes Martin in Taos. The assignment work also includes searing reportage from the siege of Sarajevo in the early 1990s and a series of landscapes taken in the American West and in the Jordanian desert.

One of the most celebrated photographers of our time, Annie Leibovitz has been making witty, powerful images documenting American popular culture since the early 1970s, when her work began appearing in Rolling Stone. She became the magazine's chief photographer in 1973, and ten years later began working for Vanity Fair, and then Vogue, creating a legendary body of work. In addition to her magazine work, Leibovitz has created influential advertising campaigns for American Express, Gap, Givenchy, The Sopranos, and the Milk Board. A retrospective of her work from the years 1970 to 1990 was presented at the National Portrait Gallery in Washington, D.C. and at the International Center of Photography in New York.

Leibovitz is the recipient of many honors, including the rank of Commandeur in the French government's Ordre des Arts et des Lettres and the Barnard College Medal of Distinction. She was named a Living Legend by the Library of Congress in 2000 and one of the thirty-five Innovators of Our Time by Smithsonian magazine in 2005.

Charlotta Kotik, John and Barbara Vogelstein Curator of Contemporary Art, is the curator of the exhibition.

巡迴攝影展展出時間和地點:

Brooklyn Museum October 20, 2006–January 21, 2007

San Diego Museum of Art, San Diego February 10–April 22, 2007

High Museum of Art, Atlanta May 12–September 9, 2007

Corcoran Gallery, Washington, D.C. October 13, 2007–January 13, 2008

de Young Museum, San Francisco February 9–May 11, 2008

Maison Européenne de la Photographie, Paris June–September 2008

National Portrait Gallery, London October, 2008–January 2009